|

Bereits durch vorangegangenen Bergbau

in den Wittekindsberg getriebene Stollen dienten als

Grundlage für die Anlage mit dem Codenamen „Stöhr II“.

Von der SS-Sonderbauinspektion wurde für diese Anlage

ein Stollen ausgewählt, der sich etwa achtzig Meter

unterhalb des Kaiser-Wilhelm Denkmals befand und unter

diesem hindurch in Richtung Westen erstreckte – dem

sogenannten „Denkmalstollen“. Durch Verbindung dieses

Stollens mit benachbarten Stollen sollte somit ein

größerer Fertigungsbetrieb entstehen. Die

ehemalige Haupteinfahrt zu der Anlage „Stöhr II“ befand

sich etwa achtzig bis neunzig Meter unterhalb des

Denkmals. |

|

| |

| Foto : Der Eingang zur Anlage Stöhr

II während des

Krieges | | |

|

Trotz der Pläne, durch eine Verbindung

zu benachbarten Stollen, einen weitaus größeren

Fertigungsbetrieb entstehen zu lassen, wurde die Anlage

„Stöhr II“ letztendlich nur unter Verwendung des

ursprünglichen Denkmalstollens errichtet. Anstelle der

genannten Einbeziehung anderer Stollen wurden beim Bau

drei Zwischendecken aus Beton eingefügt um somit

insgesamt vier Etagen für die geplanten Produktionen zur

Verfügung zu stellen.

Dies war dadurch möglich, dass der

ursprüngliche Stollen so erweitert wurde, dass für die

gesamte Anlage ein Stollen zur Verfügung stand, der

neunzig Meter lang, zwölf Meter breit und siebzehn Meter

hoch war. Zusätzlich wurden Treppenhäuser eingefügt,

welche die verschiedenen Etagen miteinander

verbanden. |

|

| |

|

Der Eingangsbereich des Stollens wurde

durch eine schwere Bunkermauer vor Angriffen gesichert,

jedoch sind keine entsprechenden Angriffe bis zum Ende

des Krieges bekannt. Wie die meisten Anlagen dieser

Region wurde auch bei der Anlage „Stöhr II“ im Herbst

1943 mit dem Bau begonnen. Mitte 1944 soll der Bau der

Anlage „Stöhr II“ dann abgeschlossen gewesen sein. Im

September 1944 soll dann die Produktion auf allen Etagen

der Anlage unter Mithilfe von insgesamt vierhundert bis

fünfhundert Produktionskräften angelaufen sein. Welcher

Art diese Produktionskräfte waren, ist leider nicht

erwähnt, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass sich

die Belegschaft fast ausschließlich aus Zwangsarbeitern

des Lagers Barkhausen zusammensetzte, da Berichten

zufolge der größte Teil dieser Arbeitskräfte

ausländischer Herkunft

war. | | |

|

In den ersten beiden Etagen war

die Firma Dr.Ing.Böhme & Co Metallwarenfabrik

Minden-Lübbeckerstrasse untergebracht. Hier wurden

kriegswichtige Kugellager der Durchmesser 5/8“ bis 2“

hergestellt. Die gesamte Fertigung soll einen

Nicht-Präzisions-Fertigung gewesen sein und nur der

Endmontage der Lager gedient haben. Die

präzisionsgefertigten Kugeln wurden zum Teil aus

Schweinfurt angeliefert, die Gehäuse von der Firma

oberirdisch in Minden gefertigt. |

|

| |

|

Die Fertigung der Gehäuse sollte dann zu einem

späteren Zeitpunkt ebenfalls in die unterirdische

Produktionsanlage verlegt werden, somit wäre man nur

noch auf die Anlieferung der benötigten Kugeln

angewiesen gewesen. Um die Tragkraft der Decken nicht

unnötig hoch zu belasten wurden die schweren Drehbänke

ausschließlich im Erdgeschoss untergebracht. Da auch

hier Durchgänge von bestimmter Größe benötigt wurden,

ordnete man diese Maschinen schräg, mit einem Winkel von

27° zur Längsachse an. Die zum Härten der Werkstücke

benötigten elektrischen Schmelzöfen wurden in separaten

Räumen neben dem Hauptstollen untergebracht und befanden

sich auf beiden Etagen. Die Produktionsleistung lag

monatlich zwischen 250.000 und 350.000 Stück, die

Gesamtleistung der Anlage zwischen 1.000.000 und

3.000.000 Kugellagern im gesamten Produktionszeitraum

von sechs Monaten. Hinsichtlich der Produktionszahlen

sind keine genauen Daten bekannt, da sich die Angaben

der deutschen Ingenieure und die Schätzungen der

Alliierten zu sehr von einander unterscheiden. Von einem

Mittelmaß ist daher auszugehen. Die zweite und

dritte Etage wurde von der Firma „Atrupa“ aus Aachen

belegt. Diese Firma stellte Komponenten für die

Panzerfaust her. Hier lief die Produktion gegen Ende

Oktober 1944 an. |

| |

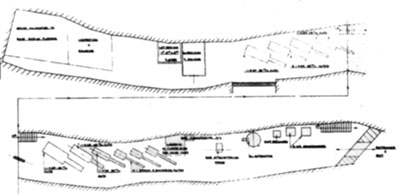

| Foto : Grundriss der unteren

Etage | | |

|

In der Decke der obersten Etage wurden

Lüftungskanäle eingebettet, um so die Belüftung der

Anlage zu gewährleisten. Die Belüftungsanlage

bestand aus einem Zuluft- und Abluftsystem. Die von

einem doppelten Ventilator angesaugte Außenluft wurde

durch einen Erhitzer geleitet und anschließend durch

zwei horizontale Befeuchterplatten befeuchtet. Letzteres

diente im Sommer dazu, die Luft zu kühlen und war im

Winter nicht in Betrieb. Die angesaugte Luft wurde

zusätzlich noch gereinigt, indem sie durch einen Wäscher

geleitet wurde, der von der Hauptwasserversorgung

gespeist wurde. Die Abwässer dieses Wäschers wurden

ebenfalls in die Weser geleitet. Die Regulierung der

Temperatur erfolgte nur über den Erhitzer. Andere

Regelfunktionen waren nicht vorgesehen. Die so

behandelte Zuluft wurde von der obersten Etage über ein

System aus senkrechten, lackierten Blechrohren auf die

verschiedenen Etagen der Anlage verteilt. Die bodennahen

Auslässe waren mit verstellbaren Lamellen ausgestattet

um eine geringfügige Regelung zu ermöglichen. Die Abluft

wurde über, in Deckenhöhe angebrachte, Ansaugrohre zum

Hauptabluftrohr geleitet. Für die anderen, vom

Hauptsystem getrennten Räume stand in der obersten Etage

ein separates Lüftungssystem zur

Verfügung. | |

| |

|

Die Druckluftversorgung erfolgte

über zwei wassergekühlte Kompressoren, welche im

Erdgeschoss aufgestellt waren. Von hier aus wurde

die Luft dann über ein Rohrsystem in die

entsprechenden Anlagenteile

weitergeleitet. | |

| | | |

|

Die Stromversorgung erfolge über eine

städtische 6 kV Leitung, die zum Transformator im

Kesselhaus führte. Hier wurde die Spannung auf 380V bzw.

220V herunter transformiert. Die einzelnen Leitungen

wurden dann unter Verwendung von Platten, welche an den

hölzernen Deckenstützbalken angebracht waren, in die

Anlage geführt. Als Beleuchtung dienten einfache

Glühlampen, welche sich in Leuchten befanden, die mit

polierten Eisenreflektoren ausgestattet waren. Diese

Beleuchtung zeigte sich als ausreichend, da alle Wände

der Anlage weiß gestrichen wurden. Erdungsmaßnahmen der

elektrischen Anlagen sind nicht

bekannt. | |

|

Der Transport von Materialien für

die Anlage erfolgte per Kleinbahn und mit Loren.

Innerhalb der Anlage wurden die betreffenden

Gegenstände dann über den eingebauten, mit zwei

Tonnen Tragkraft versehenen, Lastenaufzug

auf die einzelnen Etagen verteilt. Außerdem

bestand die Möglichkeit, Lasten durch einen, in

der dritten Etage befestigten, Flaschenzug direkt

auf die jeweilige Etage zu

verfrachten. |

|

|

Hierfür waren Öffnungen in der

Bunkermauer des Stolleneinganges vorhanden. Auf

den einzelnen Etagen wurden die Lasten dann

entweder per Hand, oder mit elektrisch betriebenen

Transportwagen

bewegt. | | | |

|

Nach

Kriegsende wurde die Anlage, wie alle anderen,

gründlich untersucht und danach versiegelt.

Auch hier wurde der

Haupteingang effektiv gesprengt. Die übrigen

Belüftungsschächte wurden mit Beton versiegelt,

noch verbleibende Öffnungen im Geröllhaufen

mittels Beton ebenfalls vergossen. Seit der

Sprengung ist diese Anlage hermetisch verschlossen

und bietet keinerlei Zugangsmöglichkeit

mehr.

|

| | |

| Fotos : Rechts : Sprengung der Anlage / Mitte :

Eingangsbereich heute / Links : Versiegelter

Eingang | |

|

|